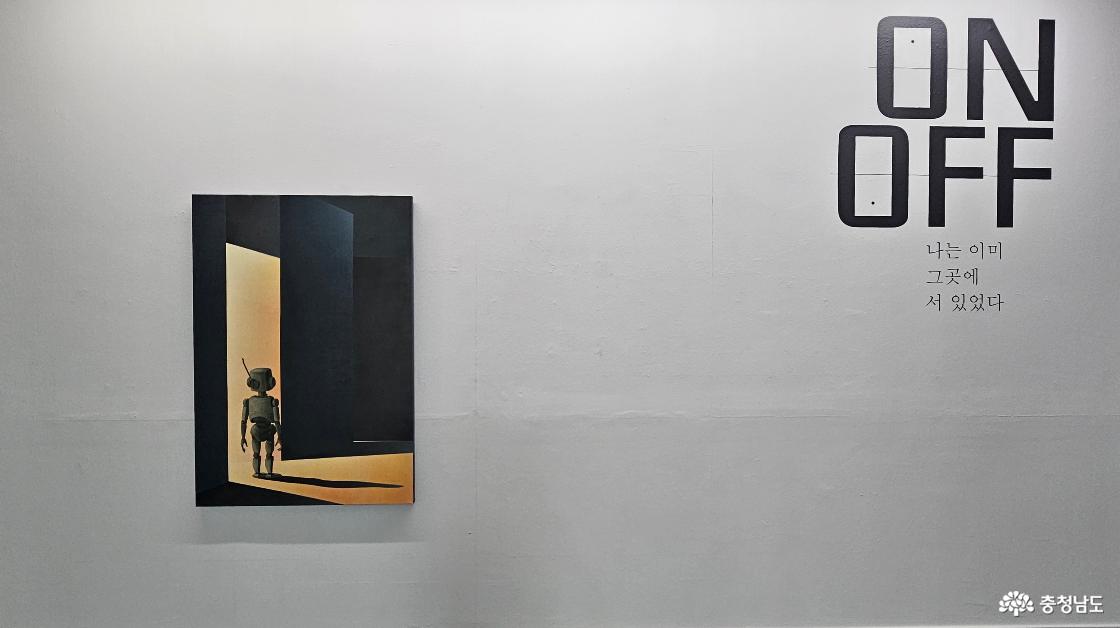

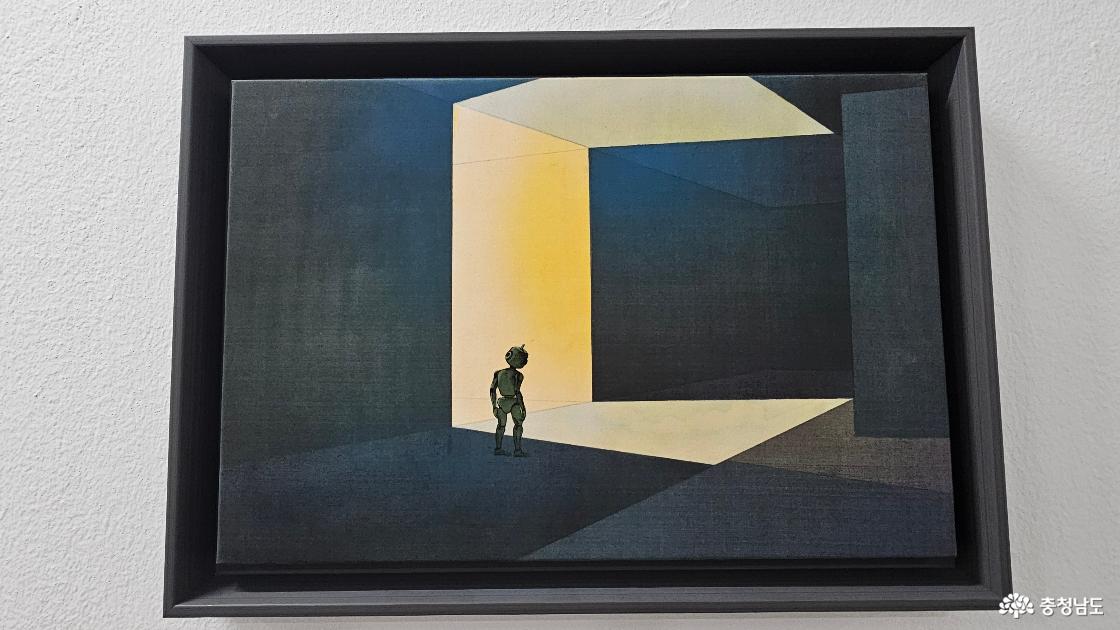

<나는 이미 그곳에 서 있었다>

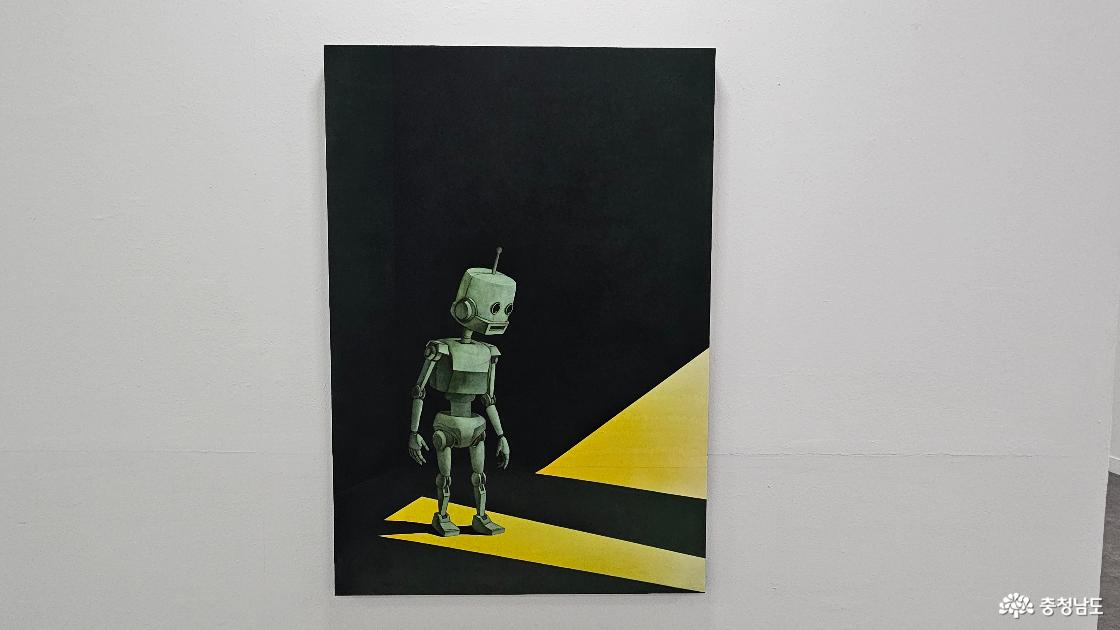

작품 1 문턱 너머 l 116*80cm l 비단에 채색 l 2025

ON OFF 나는 이미 그곳에 서 있었다.

제목만 보았을 때 무슨 의미일까? 생각을 했다. 'ON OFF' 내가 알고 있는 가장 쉬운 의미로는 '켜다, 끄다' 정도의 의미에서 시작했다. 그러다가 켜고 끄는 그 사이의 찰나의 시간에 의미를 두어 보았다.

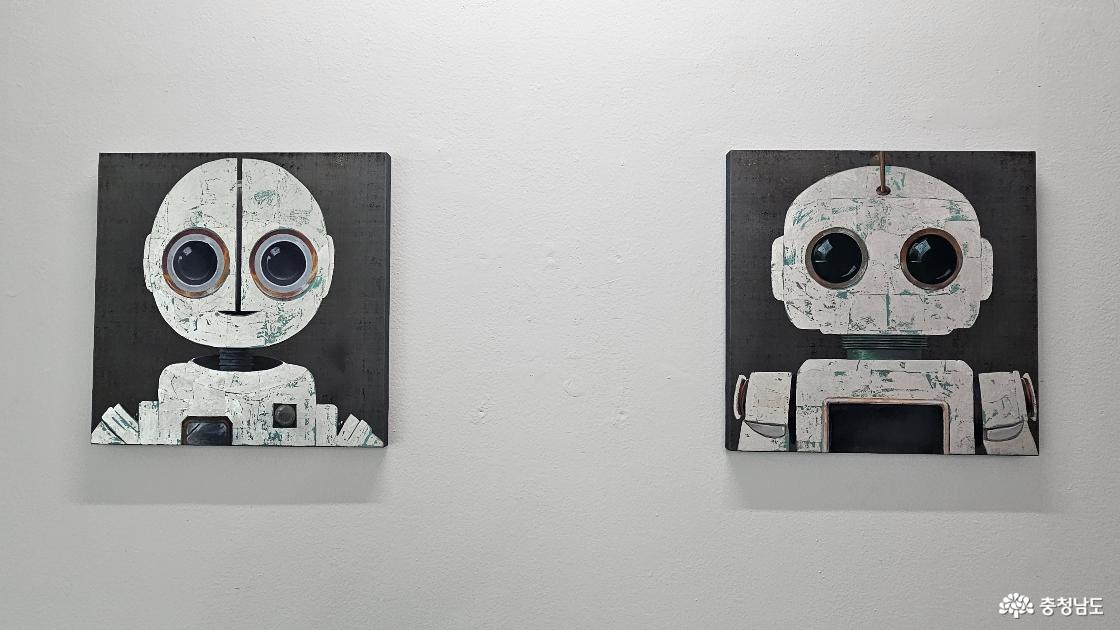

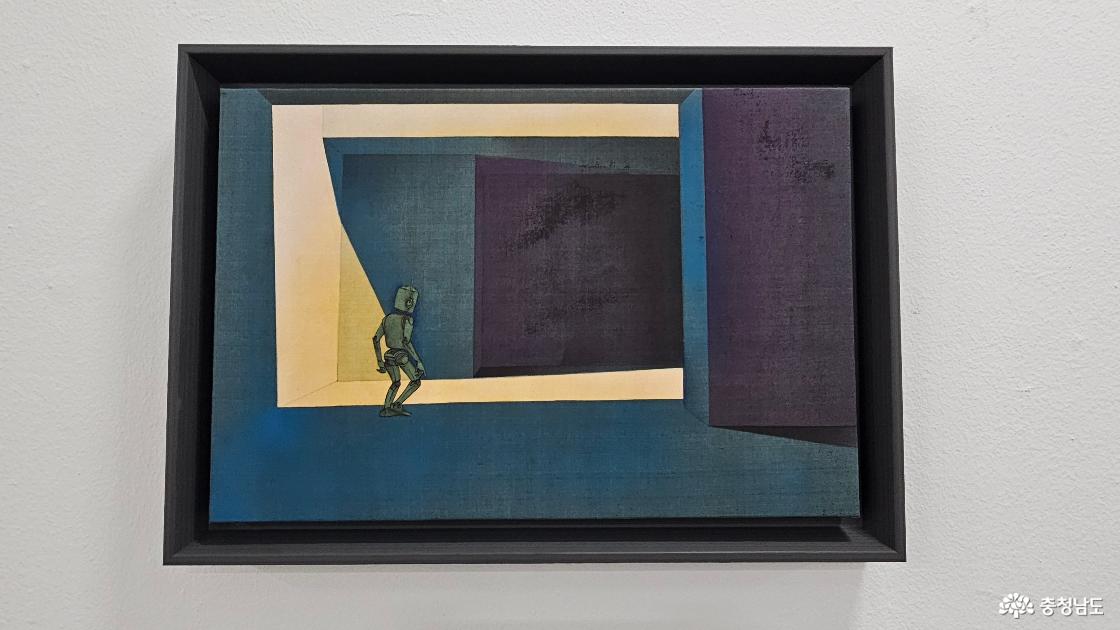

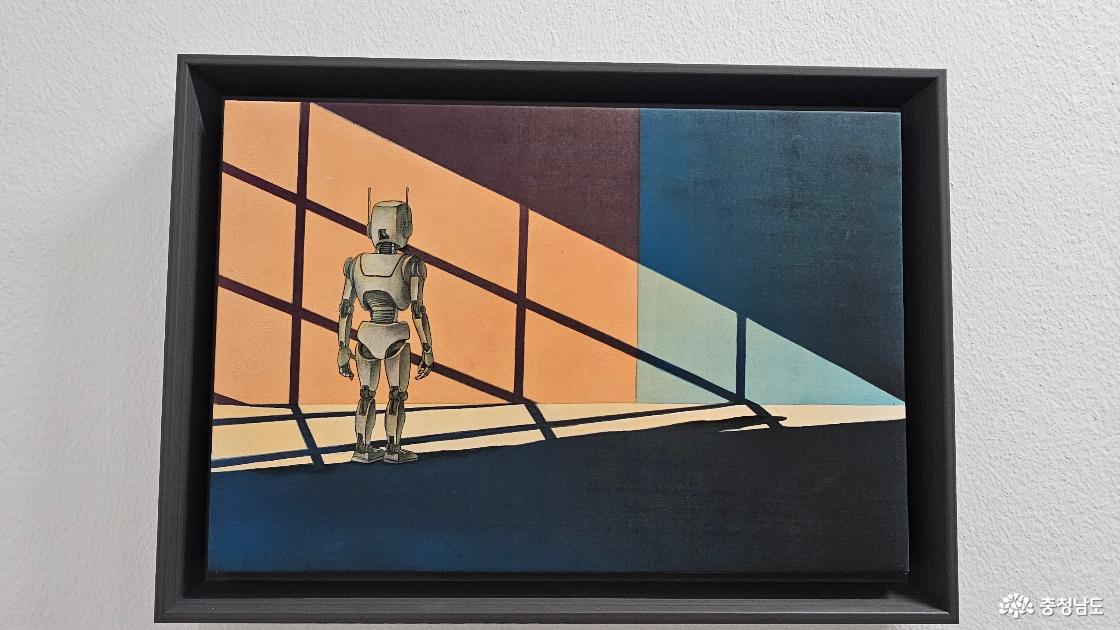

작품 2,3 holy relics l 50*50cm l 비단에 채색ㅣ 2024

'holy relics'는 굳이 해석을 해보면 '성유물'이다. 귀한 물건이라고 해석할 수 있다. 내가 알고 있는 로봇의 가장 오래된 단순한 모습으로 보인다.

작품 4 holy relice l 50*50cm l 비단에 채색 ㅣ2024

로봇은 인간의 외형을 닮았다. 마치 로봇의 초상화 같다.

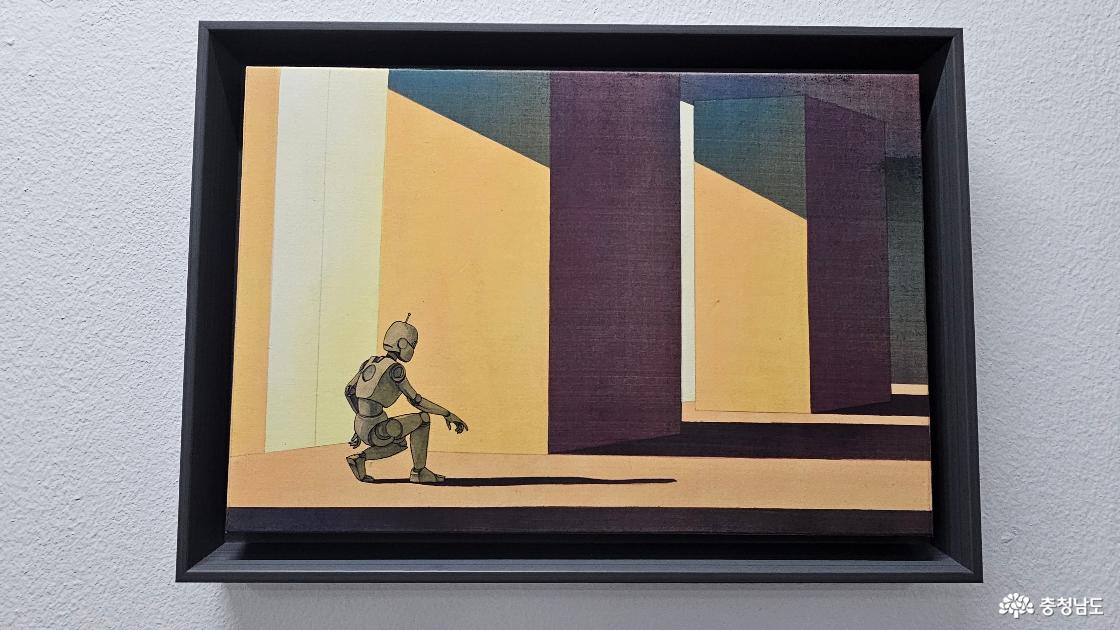

작품 5, 6 holy relics l 33.3*26.2cm l 비단에 채색 ㅣ 2024

금박을 붙이고 긁어내어 마치 세월의 흐름 속에서 오래 된 로봇의 모습으로 보인다.

작품 7, 8, 9 holy relics l 33.3*26.2 l 비단에 채색ㅣ 2024

로봇이 표정이 있을 수 없는데 표정이 살아 있다. 선 하나에 표정이 바뀌었다. 순간 나의 표정을 살피게 되었다.

작품 10, 11, 12 holy relics l 33.3*26.2 l 비단에 채색ㅣ 2024

각기 다른 로봇의 표정이 우리들이 살아 오면서 나도 모르게 얼굴에 베어 있는 모습이 아닐까? 하는 생각이 들었다. 그렇다면 나의 얼굴에선 어떤 표정이 남아 있을까?

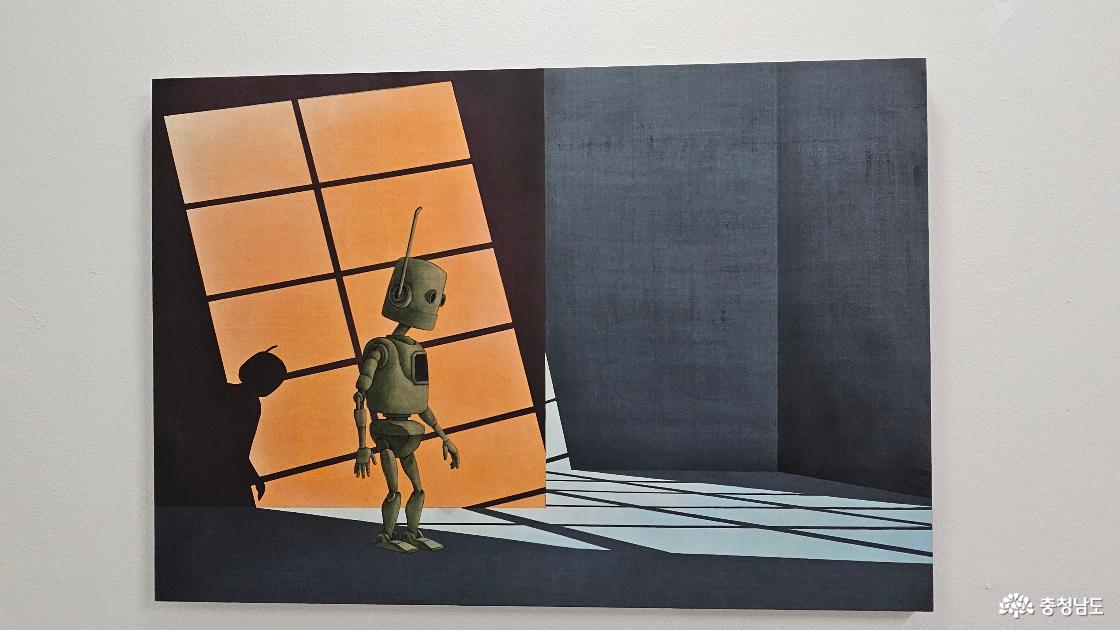

작품 13 메아리 ㅣ80* 116cm l 비단에 채색ㅣ 2024

한 형상물 속의 작품 주인공인 로봇을 바라보았을 때, 현재를 살아가며 로봇이 차지하고 있는 현 시점을 생각하게 되었다. 예전 TV가 마을에 하나 있었는데 지금은 한 가정에 TV가 1~2대가 있고, 마을에 1대 있던 전화기는 가족 수대로 있는 지금, 로봇은 미래에 있는 존재가 아니라 지금 우리에게 와 있고 앞으로는 가정 마다 있게 되는 건 아닐까? 하는 생각으로 로봇의 현 시점을 바라보았다.

로봇은 인간의 외형을 닮았으나 감정과 관계를 모방하는 한 형상이 위치한다. 로봇은 외형적으로는 완성된 존재처럼 보이나, 실질적으로는 존재하지 않는 존재들로 감정과 관계의 결여를 지닌 채 존재를 연습하고 있는 상태에 있다. 나는 이러한 존재들의 '되기 전의 시간'에 주목하였다. (발췌: 안내문)

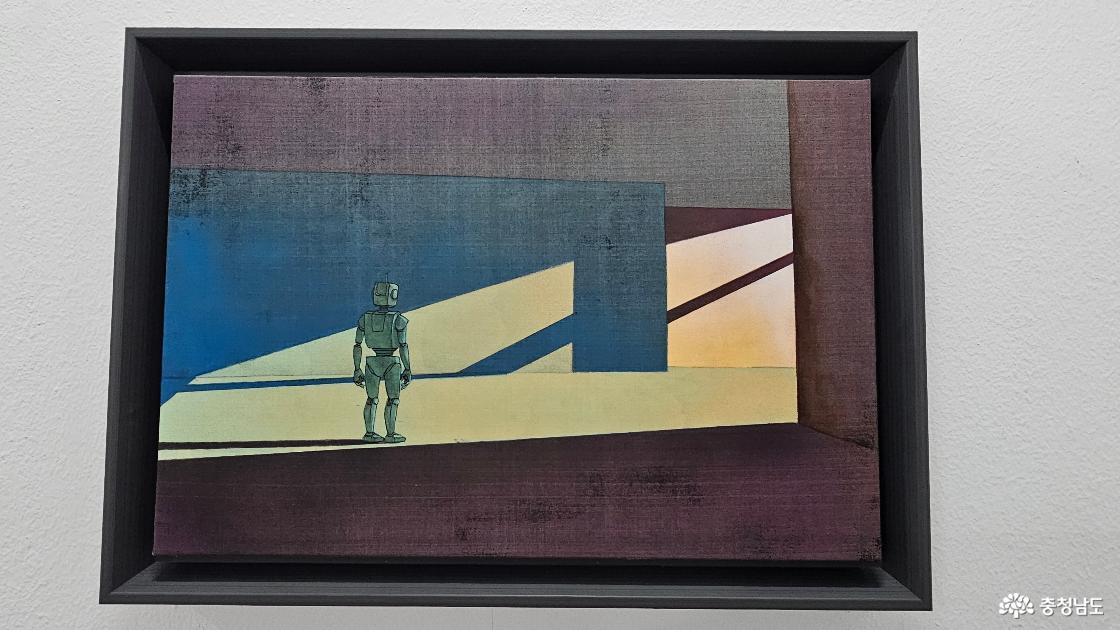

작품 14 말없이, 다만 너를 바라본다ㅣ25*37cm l 비단에 채색ㅣ2025

그러다 나는 점점 로봇이 되어 갔다. 작품 속의 로봇이 나인지, 내가 작품 속으로 들어간 것인지 나는 그저 바라보게 되었다.

작품 15 나는 어디로 가야 할지 모르겠다 l 25*37cm l 비단에 채색 l 2025

어느 시점에 누구나 다 멈춤의 시간을 갖는다. 어디로 가는지도 모르겠고, 어디로 가야 할지도 모르는 때가 오면, 간혹 자연과 더불어 쉼을 하기도 하고, 길을 찾으려 수행을 떠나기도 한다. 모르겠다는 것은 모르는 것을 알고 있다는 뜻이다.

작품에 등장하는 로봇들은 공간 내 빛과 어둠, 벽과 벽 사이의 경계에 위치한 채 정지해 있다. 능동적 관계를 수행하지 않으면, 응시와 기다림이라는 수동적 제스처를 지속한다. (발췌: 안내문)

작품 16 나는 아직도 여기에 있어 l 116*80cm l 비단에 채색ㅣ2025

갈등을 겪고 살아가지만 어둠에 속하지 않고 빛에 속하여 살아가려는 존재가 우리들인 것 처럼, 그래서 한쪽 문이 닫히면 한쪽 문을 열어 놓으신다는 어르신들의 말씀처럼, '아직도'가 아니라 '항상' 여기 빛 가운데 있으려고 하지 않았나... 생각하게 했다.

작품 17 아무도 없는 입구 앞에서 멈춰 섰다 l 25*37cm l 비단에 채색ㅣ2025

로봇은 수동적이다. 충전을 해야만 행동이나 언어가 되살아 난다. 그러나 살다 보면 어느 순간에 나도 로봇처럼 수동적으로 살아가던 시기가 있었다. 그 때 정말 아무도 없는 입구, 삶과 죽음의 경계에서 헤매던 때가 생각났다. 그림은 나를 되돌아 보게 했다.

작품 18 빛이 나를 관통할 때, 나는 비로소 존재한다 l 25*37cm l 비단에 채색 l 2025

우리의 존재는 서로 소통하며 이해하는 관계 안에서 형성된다. 어쩌면 로봇처럼 힘없이 앉아 '존재'에 대하여 끝없이 질문을 한다. "나는 존재하는가?"

작품 19 나는 아직도 여기에 있어 l116*80cm l 비단에 채색 l 2025

내 작품 속 로봇은 바로 이러한 존재-시간 개념에서 착안한 존재이다. 로봇들은 자신이 되기 전의 상태, 즉 본래적 존재에 도달하지 못한 채 문턱 앞에 머무는 존재들로 설정된다. 그리고 이러한 상태로 머무르며, 되기를 기다리는 존재로 제시된다. (발췌: 안내문)

작품 20 나는 꺼진 채로, 그곳을 오래 바라보았다 l 25*37cm l 비단에 채색ㅣ2025

7월 16일 오후 2시 작가와의 만남이 있다는 것을 알고 나는 다시 공주문화예술촌으로 향했다. 2번째 방문이었다. 나 역시 빛이 끝나는 곳에 시선을 두고 오래도록 서 있었다. 선명하게 비춰주던 그 빛의 끝 언저리에...

감정을 흉내 내고 관계를 시물레이션하는 이들의 모습은, 동시대 인간의 관계적 결핍과 감정의 소유화 경향을 반영하는 상징적 이미지로 읽힌다. 뿐만 아니라 로봇은 기능을 수행하는 도구로서가 아니라, 존재와 감정, 관계의 본질을 재귀적으로 질문하는 매체로 기능한다. (발췌: 안내문)

작품 21 빛은 나를 불렀고, 천천히 고개를 들었다 l 25*37cmㅣ비단에 채색ㅣ2025

살다 보면 쉼이 필요한 순간들이 우리 모두에게 찾아온다. 어떤 이들은 숲으로 가고, 어떤 이들은 동굴로 들어 가고, 어떤 이들은 여행을 하고...

쉼은 살아가기 위한 숨(호흡)이다. 생존의 호흡!

작품 22 기다림의 그림자 위에 머무는 기억 l 25*37cm l 비단에 채색ㅣ2025

걸어가는 내 모습이 내 앞에 그림자로 비치는 경우가 있다. 나의 그림자를 보며 "내가 있군" 하며 잠시 발을 멈춘다. 멈춤에서 나는 나의 존재를 그림자로 느낀다.

작품 23 꺼진 빛 속에서 어딘가로 l 25*37cm l비단에 채색ㅣ2025

붓 자국이 남아 있지 않게 하려고 수십 번의 붓 질로 비단 위에 채색을 하는 작업으로 색이 곱다. 어둠의 색이 곱다. 빛의 색은 선명하다. 빛은 어둠 안으로 들어와 퍼지며 여러 색으로 변하고 있다. 빛이 머무는 곳에 우리들은 혼자다. 여럿이 있어도 혼자다.

비단은 본질적으로 여리고 섬세하며, 물감의 스밈과 붓의 속도를 즉각적으로 수용하는 물질적 특성을 지닌다. 이러한 재료의 속성은 존재의 불안정성과 감정의 미세한 떨림을 시각화하는 데 적합하다. (발췌: 안내문)

작품 24 빛과 어둠의 층 ㅣ116*80cm l 비단에 채색ㅣ2025

생의 한가운데서 지나온 시간을 계산해 본 적이 있다. 살아온 햇 수에 날 수를 곱하기를 거듭하여 나온 숫자를 계산 해 본 적이 있다. 그런데 앞으로의 시간은 계산 할 수가 없었다. 그것은 알 수 없는 시간이었다. 이 그림 앞에서 나는 알 수 없는 시간을 생각했다.

나는 비단이라는 전통적 재료에 인공적이고 기계적인 형상을 병치함으로써, 전통과 기술, 감성과 알고리즘, 느림과 속도라는 상반된 이항 대립을 하나의 화면 안에서 충돌시키는 시각적 실험을 해보았다. (발췌: 안내문)

작품 25 멈춰서 바라보는 나의 길 l 80*116cm l 비단에 채색 l 2025

작품을 감상하는 동안 나는 그림 속의 로봇이 되어서 내게 묻는 질문에 답하고, 다시 내가 되어 로봇에게 질문하는 시간이었다. 아주 섬세하게 표현된 로봇의 모습을 보고 공들인 시간 속에 들어가기도 했다. 순간 제페토와 피노키오가 생각났다. 나무 인형인 피노키오가 사람이 된 것처럼 지금 이 로봇도 사람이 될 수 있지 않을까?

로봇들은 어둠으로 구획된 공간, 벽과 벽 사이의 문턱, 정지된 로봇의 형상, 단절된 관계의 제스처, 이러한 시각적 요소들은 모두 내가 설정한 존재론적 질문을 형상화한 장치들이다. (발췌: 안내문)

작품 26 나는 아직 드리운 그림자보다 느리다 l 116*80cm l 비단에 채색 l 2025

너무 빨리 변하는 시대를 따라가는데 숨이 차다. 그래서 못 따라가는 많은 부분은 그냥 넘어 간다. 굳이 시대를 따라가기 보다 현 시점에서 내가 할 수 있는 만큼 해야 편하다는 것을 알았다. "산다는 것은 내 두 손 안에 바람 한 줌 담는 것"이라는 것을 알았기 때문일까?

로봇은 어딘가로 나아가기를 꿈꾸지만, 실제적으로는 문턱 앞에 머물며 되기 전의 상태에 지속적으로 머문다. 나는 이 멈춤의 상태를 동시대 존재의 본질적 모습으로 간주하고 있으며, 이를 반복적으로 시각화하고 있다. (발췌: 안내문)

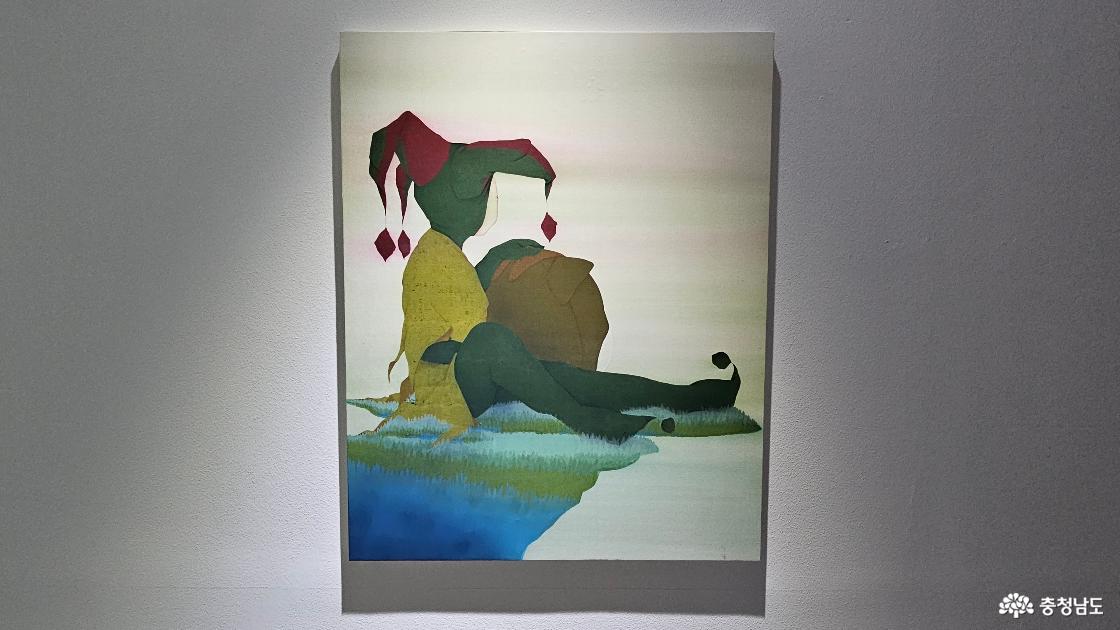

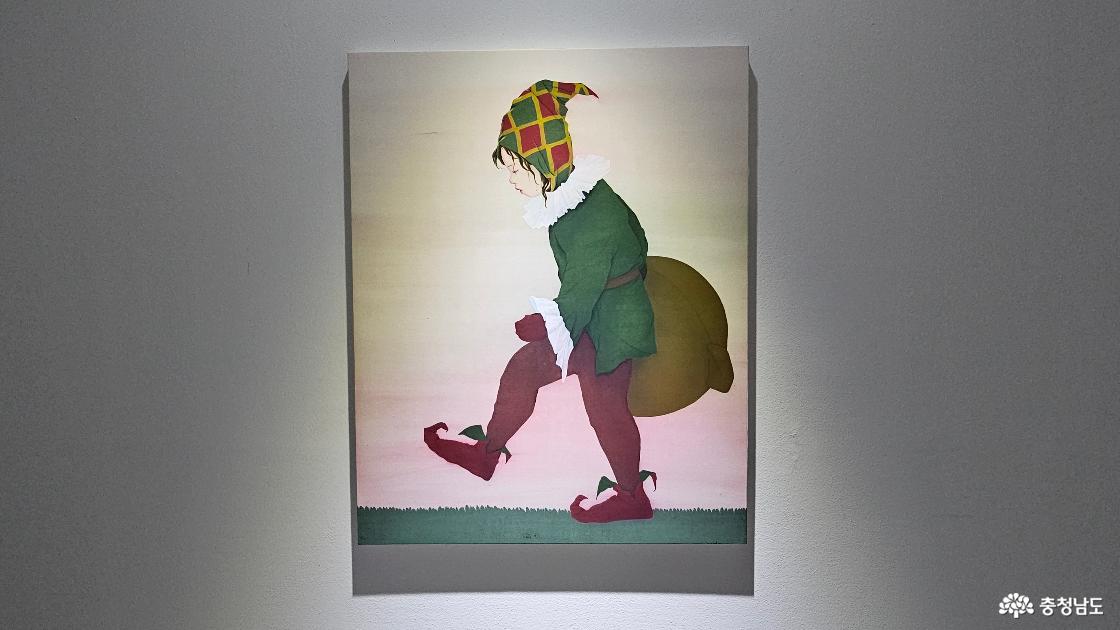

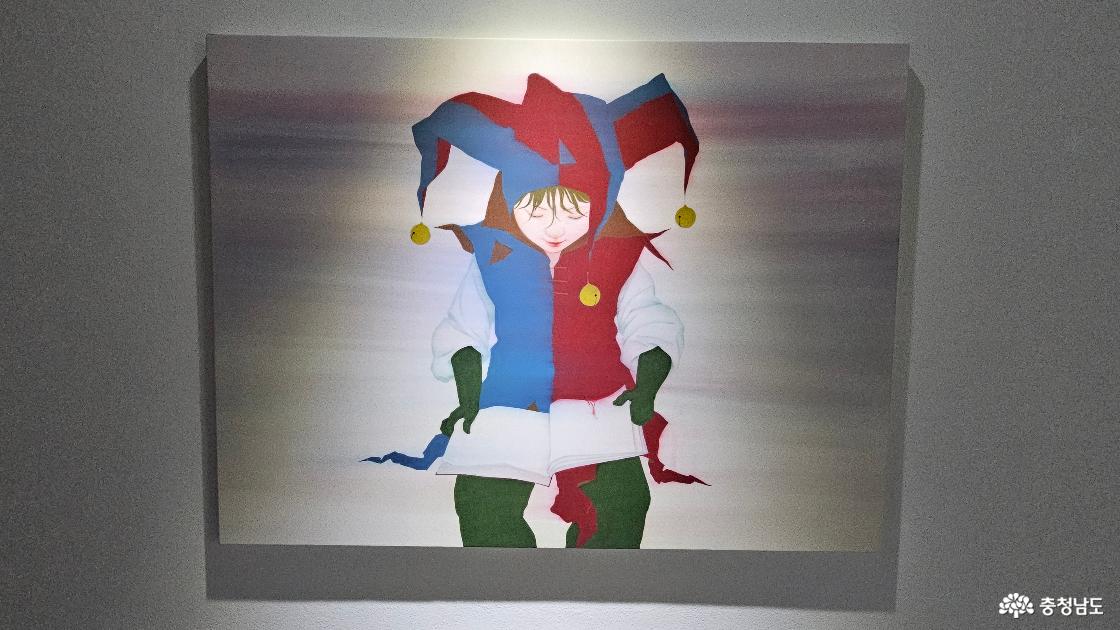

작품 27 어릿 광대의 시간 l 91*72.5cmㅣ비단에 채색 l 2025

작은 또 하나의 방으로 들어가면 참으로 동화의 나라 같은 요정을 만날 수 있다. 우리들은 그를 어릿 광대라고 부른다.

어릿 광대의 모습은 우리 모두의 모습이다. 하루하루를 살아내기 위해 "나는 괜찮아!"를 자신한테 그리고 가족에게, 사람들에게 말을 한다. 그러나 실은 괜찮지 않다. 어릿 광대는 무대 위에 서고, 관객은 어둠 속에 앉아 어릿 광대의 모든 몸 짓을 본다.

작품 28 나의 경계 l 91*72.5cm l 비단에 채색 l 2025

나는 관객인가? 나는 어릿 광대인가? 매번 내가 만나는 사람들에게 웃음만을 주려고 하고 있는가? 그렇다면 나는 어릿 광대이다. 그러나 살면서 누군가의 기쁨과 슬픔을 함께 나누려고 한다면 나는 혹시 관객으로 함께 살아가는 사람이 아닐까? 누구나 다 관객이고 어릿 광대인 것을...

작품 29 기다리다 l 97*130cm l 비단에 채색 l 2025

빨강과 초록의 색은 생명과 연결되어 있는 색이다. 비단에 살포시 몇 겹을 얹어 나온 부드러운 붓 놀림에 언제 붓이 스쳐 지나갔는지 알 수가 없다. 원래 그 곳에 그 색이 입혀져 있는 것처럼 보인다. 편안함과 함께 희망이라는 메시지를 주고 있다.

작품 30 그날 밤 l97*130cm l 비단에 채색 l 2025

가만히 들여다 보았다. 아주 가까이에서 들여다 보았다. 어릿 광대의 눈빛에서 외로움이 뚝뚝 묻어 나고 있었다. 어릿 광대는 자신의 외로움에서 타인의 외로움을 보았고, 마음의 고단함을 침묵으로 감추는 듯한 모습으로 보였다. 우리 또한 어릿 광대와 같지 않은가! 누구나 다 그럴 것이다.

강호성 작가의 <나는 이미 그곳에 서 있었다> 전시를 보며 "결국 나의 작업은 존재의 진정성, 감정의 실재성, 관계의 의미를 질문하는 시각적 탐구라고 할 수 있다. "우리는 지금, 진정으로 존재하고 있는가?"라는 마지막 안내문의 질문을 접했을 때, 반복적으로 보여 준 로봇의 존재와 어릿 광대의 존재로 많은 질문과 많은 답을 스스로에게 하고 있음에 놀라고 있었다.

공주문화예술촌 입주예술가 릴레이전

- 1번 주자: 최수빈 l 07.01. 화~07.13. 일

- 2번 주자: 강호성 l 07.15. 화~07.27. 일

- 3번 주자: 김지민 l 07.29. 화~08.10. 일

- 4번 주자 : 권유정 l 08.12. 화~ 08.24. 일

- 5번 주자: 류재성 l 08.26. 화~09.07. 일

- 6번 주자: 김새롬 l 09.09 화~09.21. 일

- 7번 주자: 남기승 l 09.23. 화~10.05. 일

- 8번 주자: 김만섭 l 10.14. 화~10.26.일

공주문화예술촌 강호성 개인전

○ 주소: 충총남도 공주시 봉황로 134

○ 일시: 2025년 7월15일(화)~7월27일(월)

○ 시간" 10:00~18:00 월요일 휴관

○ 전화: 070-4415-9132

○ 전시료: 무료

○ 주차장 : 협소(공영주차장 주차 가능)

* 방문일시: 2025년 7월15일과 16일

#공주예술촌입주작가,

#강호성개인전,

#비단에채색,

#로봇의의미,

#어릿광대의 의미

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.