충남 사람이라면 신동엽 시인은 웬만큼 잘 알 것이다. 부여 사람이라면 더욱 그럴 것이고.

신동엽 시인은 1930년 부여에서 태어나 1969년에 간암으로 세상을 떠났으니 매우 짧은 생이 못내 아쉽기만 한 근대기 대한민국의 대표시인이다.

▲신동엽 시인의 생가

▲넓은 마당에는 잔디가 깔려 있다

▲철제 깃봉에 시구를 달아놓은 조형물, 자유를 상징하는 듯

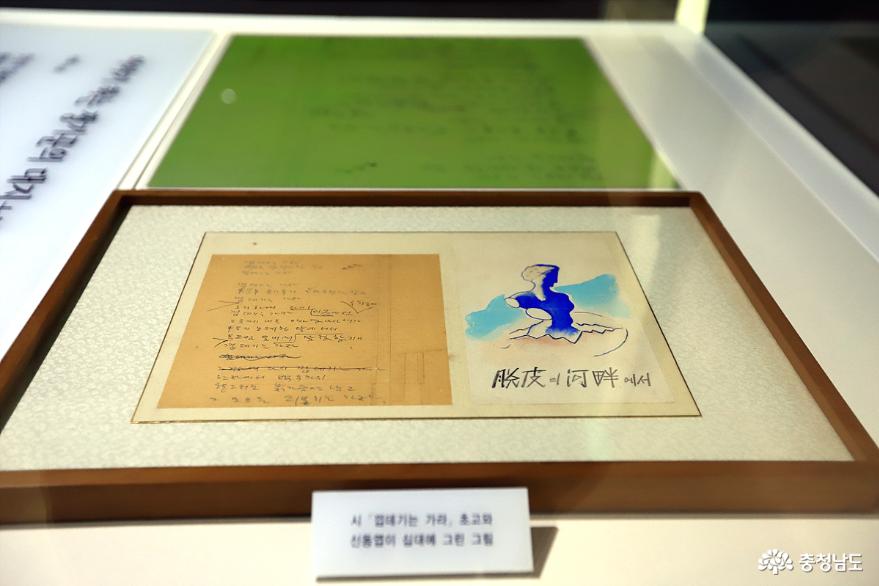

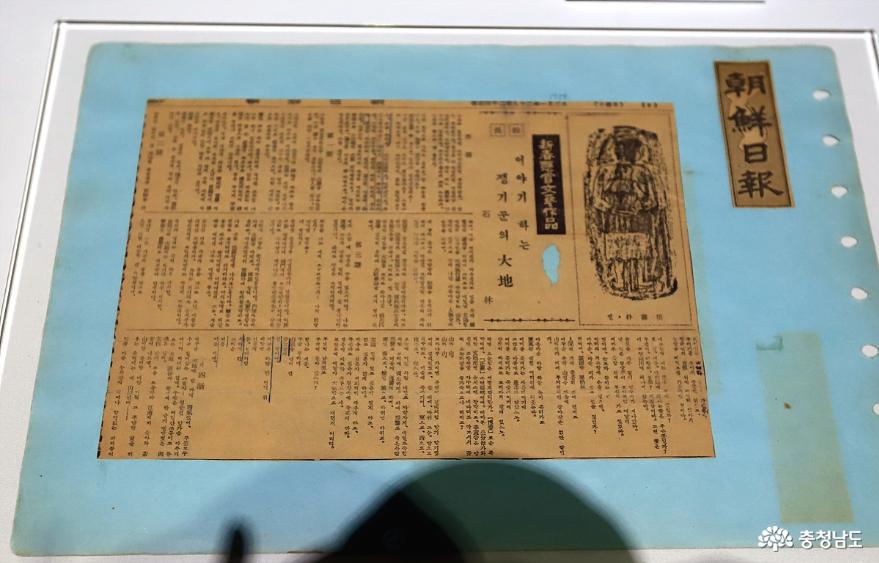

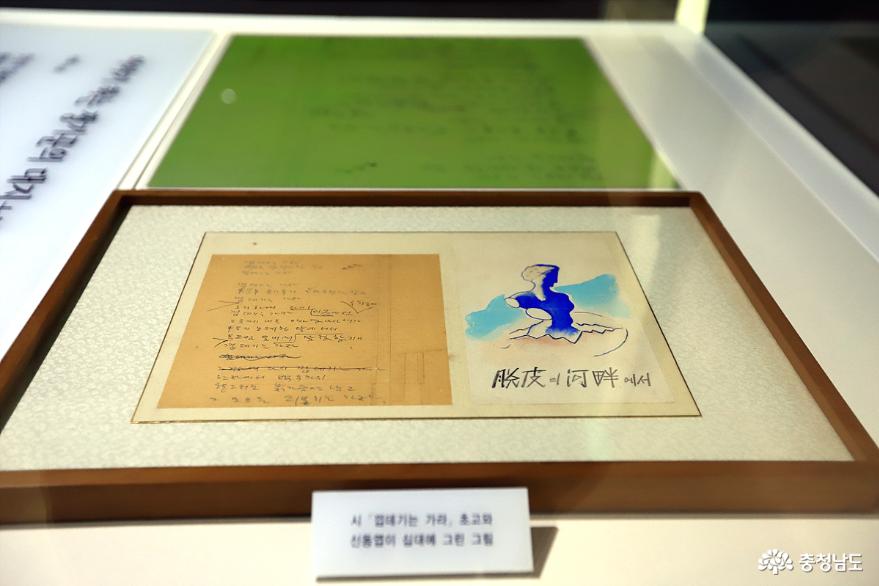

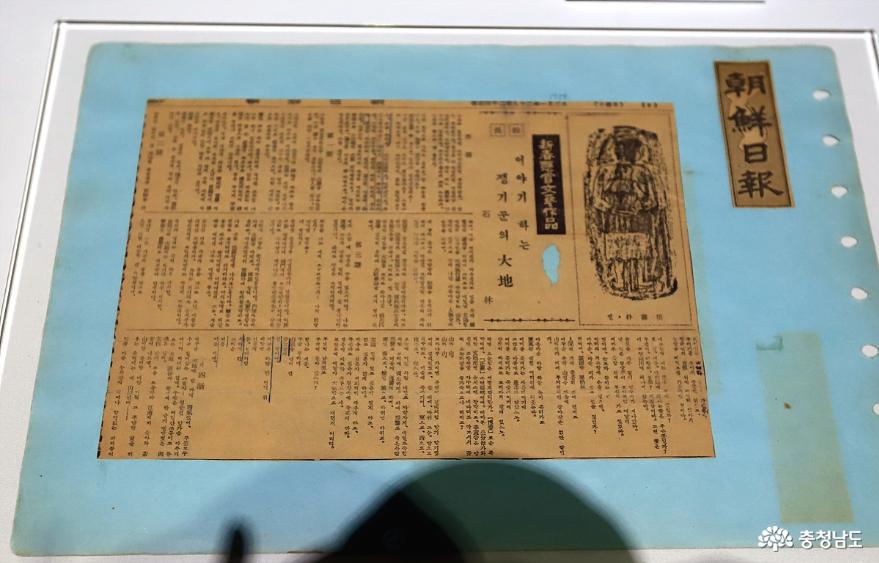

부여에서 태어난 시인은, 1959년 조선일보 신춘문예에 ‘이야기하는 쟁기꾼의 대지’가 당선되면서 본격적인 작품활동을 시작했는데 1960년 4.19혁명의 한복판에서 참여하면서 참여문학을 대표하는 저항시 중 하나인 ‘껍데기는 가라’를 썼다.

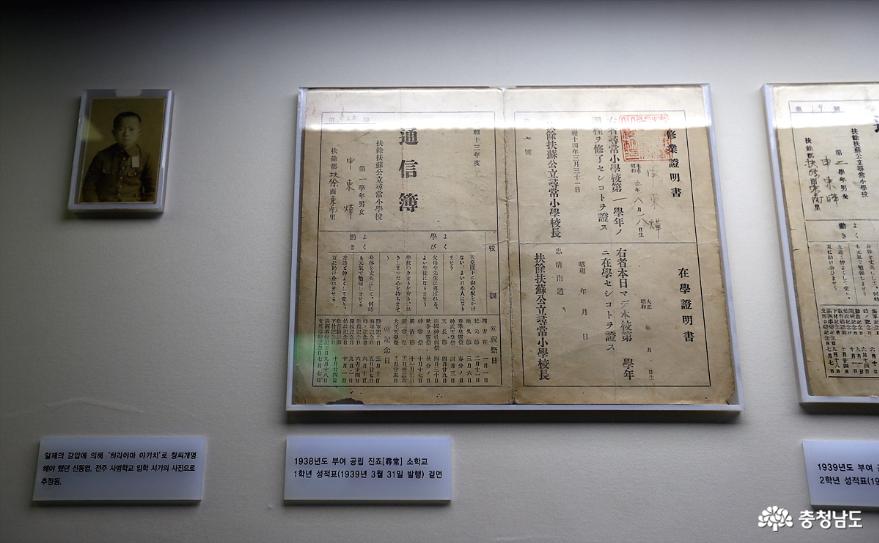

신동엽은 머리가 참 뛰어났던 것 같다. 1944년에 부여국민학교를 수석으로 졸업했고, 같은 해 국가에서 숙식과 학비를 지원해 주는 전주사범학교에 입학했다. 그 전에 차분한 성격과 책을 대하는 풍모를 본 그의 아버지가 신동엽을 가르쳐야겠다는 생각으로 책과 붓을 마련해 주었다고 한다.

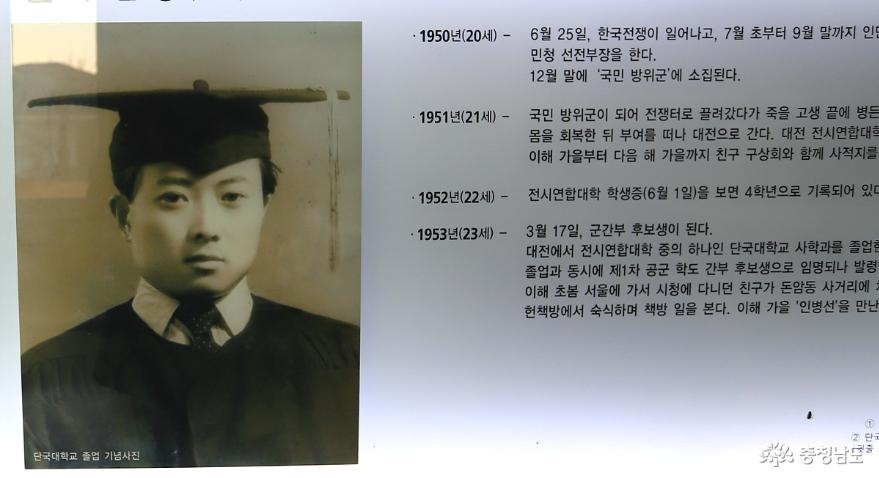

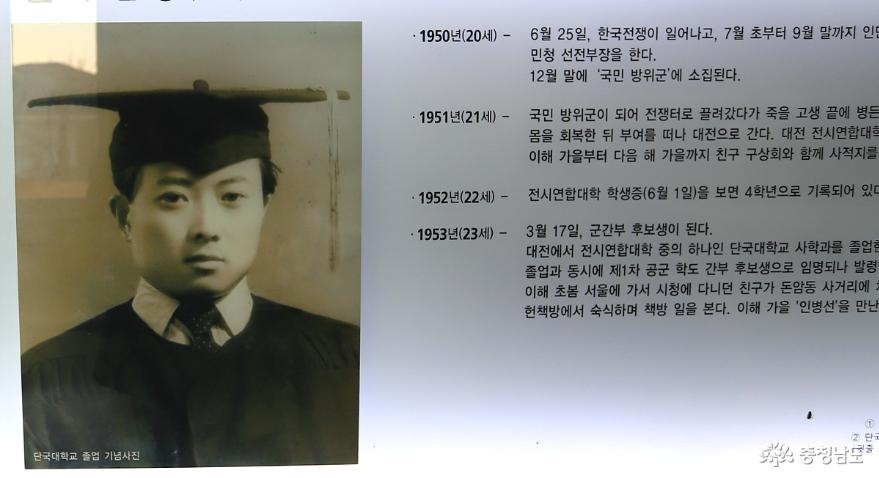

그는 1948년 11월 이승만정권의 토지개혁 미실시와 친일 미청산에 항의하는 동맹휴학으로 학교에서 퇴학당하고 고향으로 내려와 초등학교 교사로 발령을 받았지만 3일 만에 교사직을 그만두고 단국대 사학과에 입학했다.

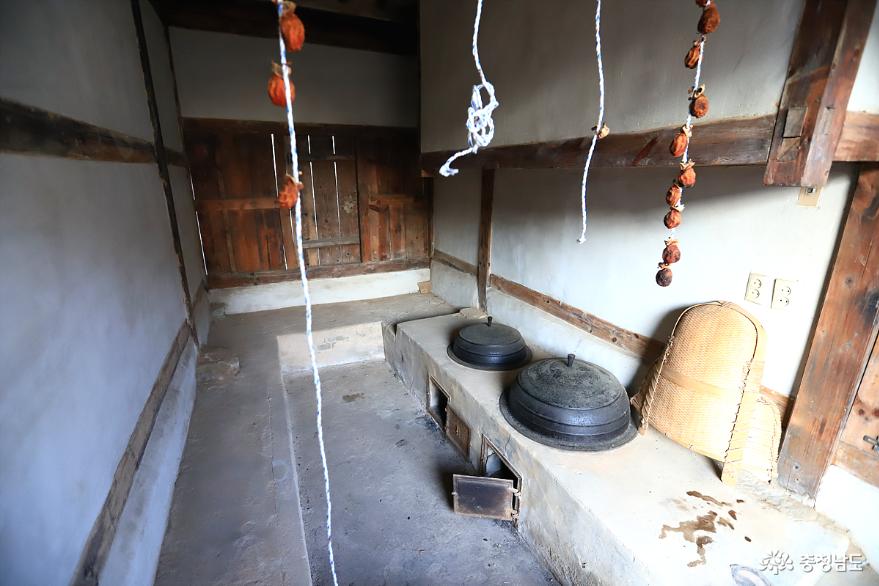

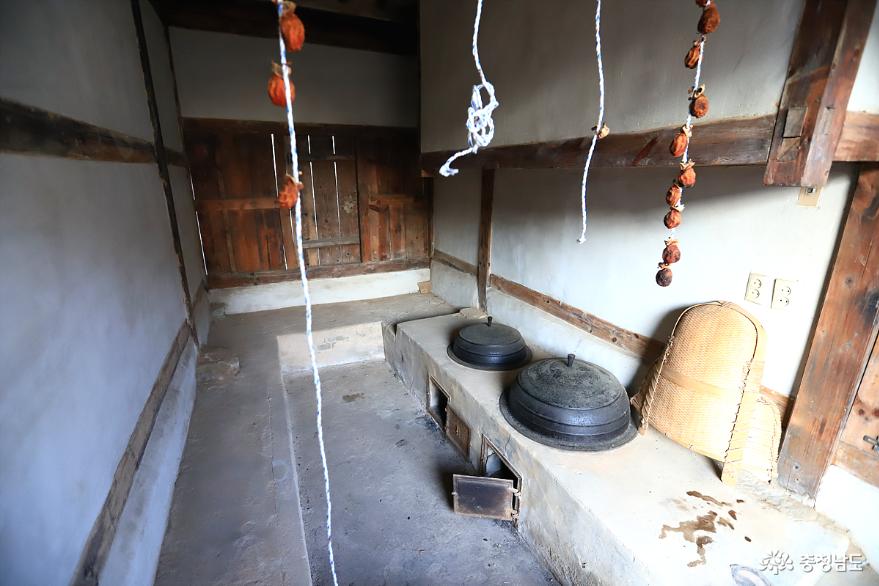

▲생가의 부엌 복원

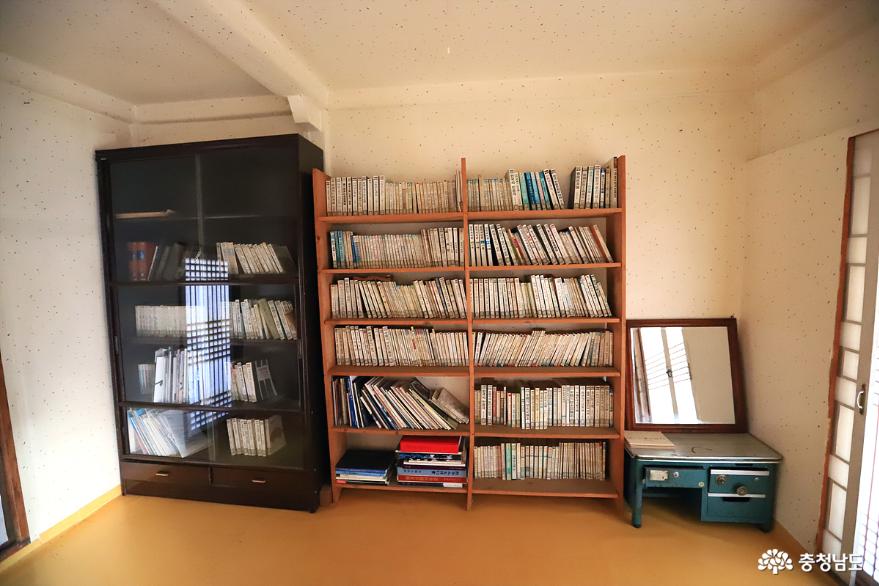

▲생가의 방, 시인이 작품활동을 하던 곳이다

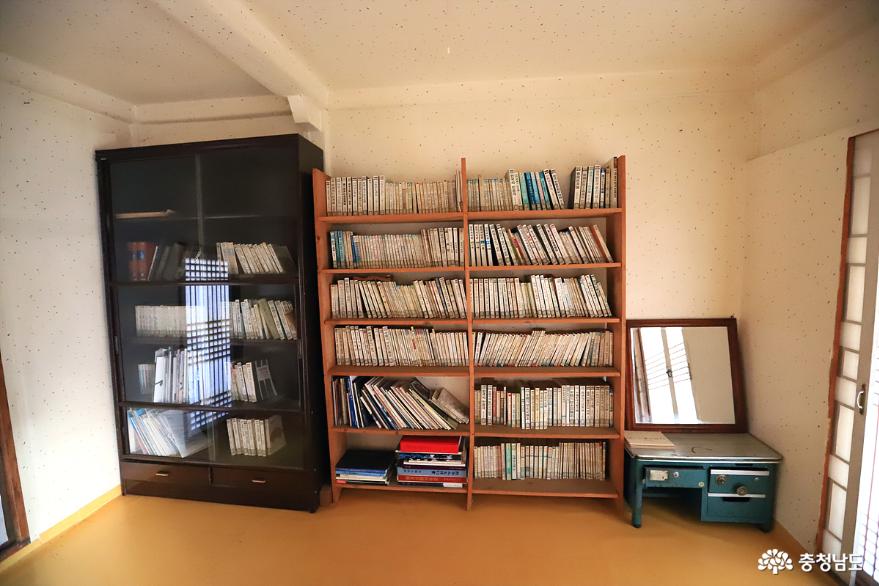

▲생가 안방의 책장

그러던 중 1950년 6.25 전쟁이 일어나 고향으로 내려왔다가 1950년 말 국민방위군에 징집됐다. 1951년 집에 돌아오던 중 허기를 못 이겨 잡아먹은 냇가의 게 때문에 디스토마에 감염되고 말았다. 그것이 훗날 시인이 간암에 걸려 죽게 되는 결정적 역할을 했다고 한다.

이후 전쟁이 끝난 후 다시 서울로 올라가 생활하던 중 이화여고 3학년이던 부인 인병선씨를 만나 1957년 결혼하고, 1959년 시 '이야기하는 쟁기꾼의 대지'가 조선일보 신춘문예에 당선되면서 본격적인 문인으로의 길을 걷게 됐다.

그리고 훗날 4.19 혁명의 기억을 되살려 시 '누가 하늘을 보았다 하는가'와 '껍데기는 가라'를 썼고 1969년 간암이 악화돼 40세의 젊은 나이에 사망했다.

▲기념관 내부

▲시인의 흉상

▲기념관에는 많은 유품이 있다

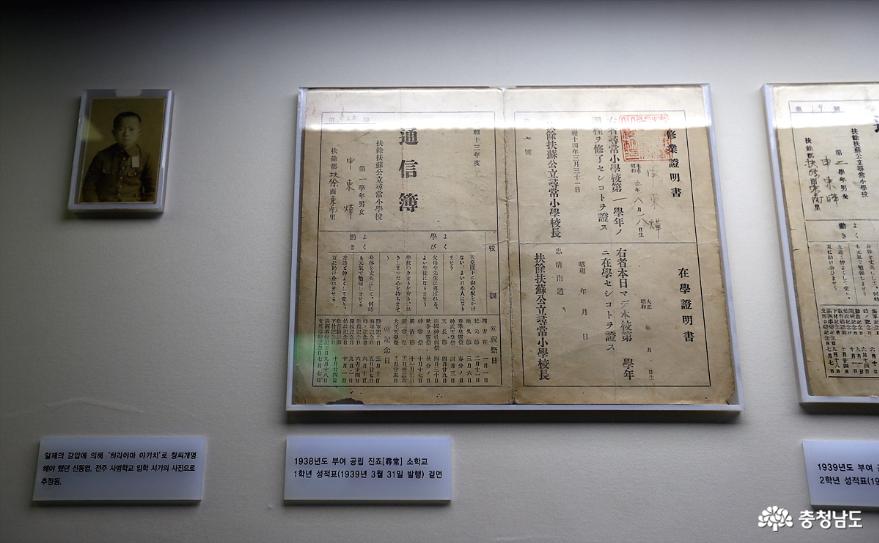

▲학창시절의 성적표 등 각종 유품

▲14세 때인 1944년 부여소학교 졸업 후 메이지신궁 방문 단체사진

14세 때 부여소학교를 졸업 후 일본 메이지신궁 방문 사진을 보면 식민지의 암울했던 모습이 그대로 전해지는 듯하다. 그리고 오른쪽 사진은 어머니와 누나의 모습이다.

▲일제강점기 부여 진죠소학교 시절 성적표

▲전주사범 시절, 맨 오른쪽이 신동엽이다

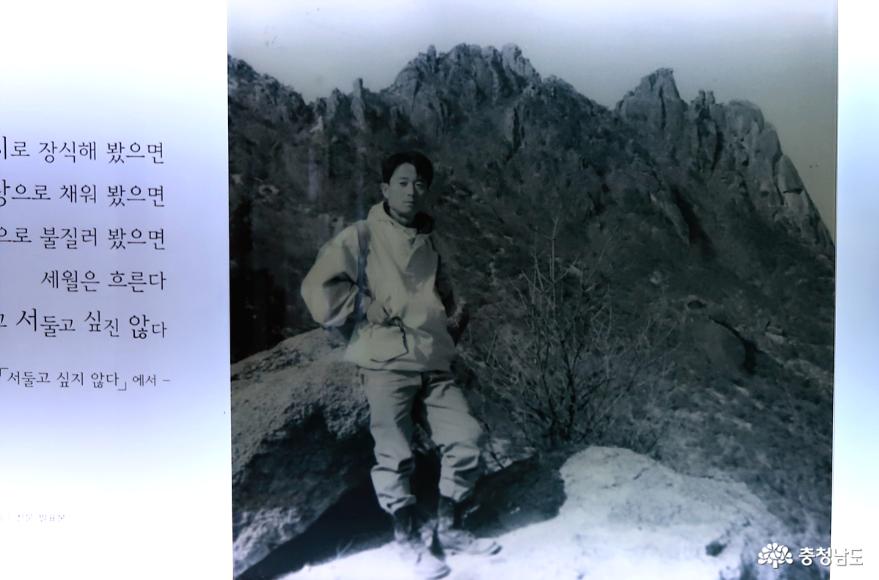

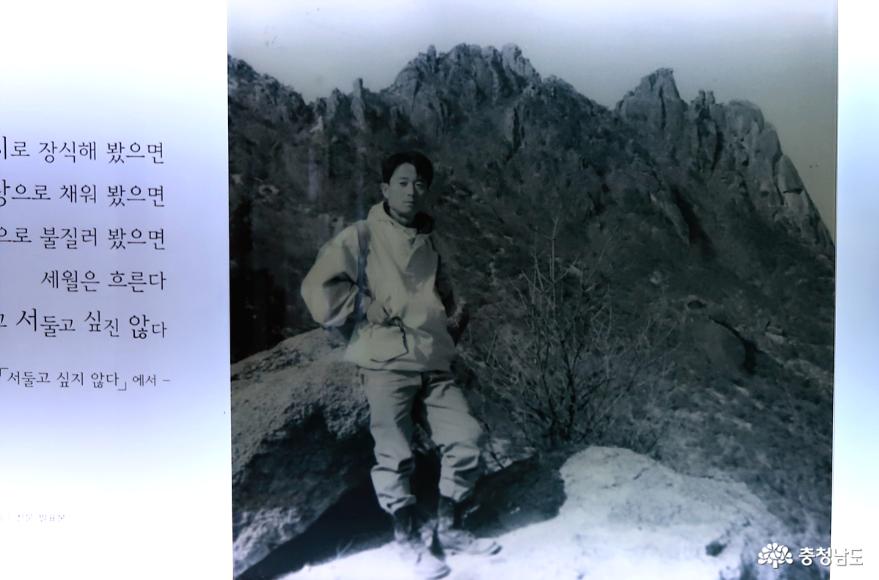

▲신동엽 시인은 암벽등반가였다고도 하는 사실이 최근에 밝혀졌다

뒤늦게 최근에 알려진 사실이지만 신동엽은 암벽등반을 즐기던 클라이머였다고도 한다. 그가 클라이머였다는 사실은 산에서 찍은 옛날 사진들을 통해 확인됐다.

신동엽 시인은 1961년부터 명성여자고등학교

(현 동국대학교 사범대학교 부속여자고등학교)에서 학생들을 가르치며 작품 활동을 했는데, 그가 전문등반에 발을 들이게 된 것도 그즈음이라고 한다. 당시 그는 학교에 있던 한국피톤산악회에 가입해 인수봉과 선인봉, 만장봉, 주봉, 오봉, 우이암을 자주 등반했다고 알려진다.

신동엽 시인은 우리나라의 유명한 문학가이자 대표적 민족시인인 우리 충청남도가 낳은 자랑스런 인물로 알려져 있다. 전주사범대학에 다니던 중 이승만 정권의 친일 잔재를 제대로 청산하지 않은 것에 분노해 항의하고 동맹휴학을 하는 등 열정적으로 나서다가 학교에서 퇴학되었다는 사실이 그것을 증명한다.

▲단국대학교 졸업사진

▲'껍데기는 가라'의 초고와 신동엽이 10대 때 그린 그림

▲조선일보 신춘문예 '이야기하는 쟁기꾼의 대지'가 실린 지면

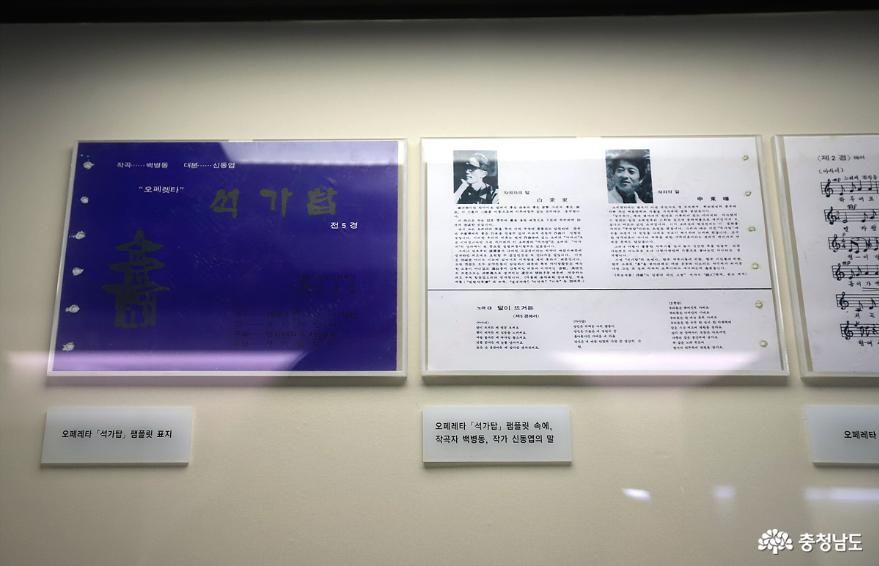

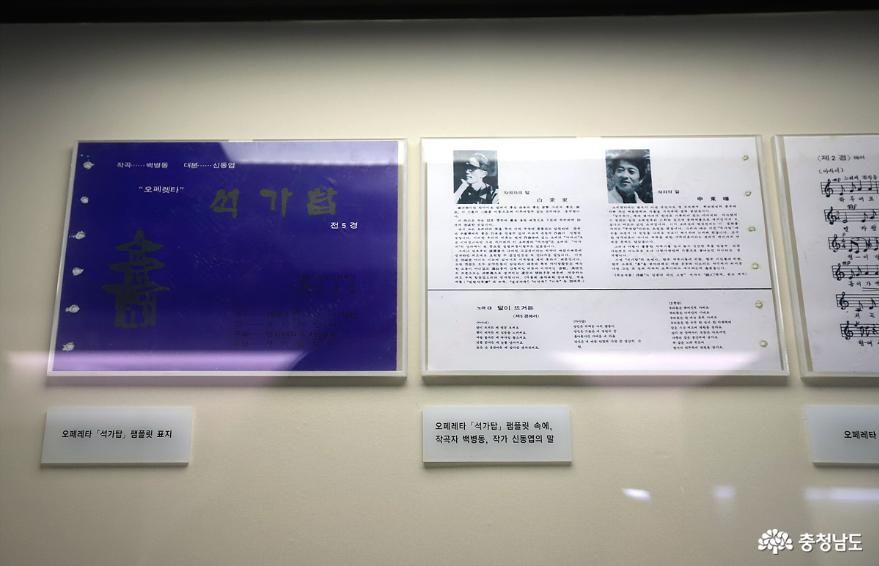

▲오페레타 석가탑의 팜플렛과 신동엽의 인삿말

또한 신동엽은 반봉건 반외세의 시인이라고도 평가한다. 일제강점기에 태어나 민족의 수난을 겪었고 사춘기에는 6.25전쟁을 겪으며 이념대립을 목격했다. 시인에게는 그래서 민족성 외에 아나키스트적인 성향도 생겼던 것이다.

한국문단사에 오래도록 기억될 족적을 남긴 신동엽 시인, 그는 4.19세대로서 독재에 저항했하는 과정에서 젊은 사람들의 생각을 일깨울 ‘껍데기는 가라’를 썼다. 그 시를 여기 적으며 영원토록 그의 시정신과 열정을 추모한다.

껍데기는 가라 껍데기는 가라.

4월(四月)도 알맹이만 남고

껍데기는 가라.

껍데기는 가라.

동학년(東學年) 곰나루의 그 아우성만 살고

껍데기는 가라.

그리하여, 다시

껍데기는 가라.

이곳에서 두 가슴과 그곳까지 내논

아사달 아사녀가

중립(中立)의 초례청 앞에 서서

부끄럼 빛내며

맞절할지니

껍데가만 가라.

한라에서 백두까지

향그러운 흙가슴만 남고

그, 모오든 쇠붙이는 가라.

-신동엽