야근을 하던 어젯밤과 오늘 새벽까지도 나는 줄곧 희망의 애드벌룬에 두둥실 올라탔다. 그건 바로 다음 달이면 세상과 마주할 나의 첫 저서에 대한 무한한 가능성의 부푼 바람 때문이었다. 그랬다.

그 책은 지난 20년 동안 축적하고 다듬으며 또한 때론 숫돌에 벼룬 칼처럼 예리한 아픔까지 담긴 저서이다. 20년 전, 그러니까 내 나이 37세 적으로 타임머신을 타고 잠시 되돌아가 본다. 당시 나는 비정규직의 출판물 세일즈맨이었다.

배운 게 너무 없어 소위 펜대를 굴리는 안전한 직장은 언감생심이었다. 하여 학력보다는 판매실적을 더 중시하는 판매직으로만 전전했다. 그러나 그 길은 항상 그렇게 절벽에 매달려있는 것과도 같은 위태위태한 나날이었다.

기본급은커녕 건강보험료의 지원조차 없이 오로지 판매수당 만으로만 살아야 했기 때문이다. 속칭 ‘노가다’의 그것과 같이 몸이 아파서 결근을 하는 날엔 그야말로 ‘공(空) 치는 날’이었다. 건강한 날에도 판매성적이 도출되지 않으면 나 자신의 무능력에 화가 나 견딜 수 없었다.

그런 날엔 퇴근길에 홧술을 푸기 일쑤였다. 당시 나에겐 사랑하는 아내 외에도 13살의 아들과 아홉 살 된 딸이 해바라기처럼 나만 바라보며 살고 있었다. 하루는 답답한 마음을 정리하고자 서점에 들렀다. 그리곤 월간지 <샘터>를 한 권 샀다.

그걸 집으로 가져와 밤새 다 읽었다. 그리곤 나도 글을 써보자고 다짐했다. 그렇게 시작한 글쓰기는 혁혁한 전과를 가져다주었다. 잊을 만 하면 도착하는 방송사에서의 이런저런 푸짐한 상품과 출판회사에서의 원고료 입금 외에도 심지어는 외국여행까지 만들어 주었으니까.

손가락을 두 번이나 펼치며 꼽아도 부족할 이런저런 매체에서의 시민과 객원기자, 리포터와 명예기자 등의 투잡 활동은 역시도 고스란히 별도의 수입으로 직결되었다. 덕분에 두 아이 모두 대학(원)까지 가르칠 수 있었다.

지난봄부터 치열하게 써 마침내 한 권의 책으로 엮어져 나올 책의 내용은 파란만장의 내 삶이 고스란히 담긴 수기다. 벌써부터 나는 내 저서의 홍보전에 뛰어들었다. 시작인 반이랬다고, 또한 첫 저서부터 홈런을 치면 출판사 사장님 또한 좋아할 것임은 불문가지인 때문이다.

아무튼 그러자 막역한 친구는 발간 즉시 무려 100권이나 산다고 약속했다. 어떤 친구는 열 권을 달라고 했다. 말만 들어도 배가 부르지만 나는 친구와 지인들에게 더도 말고 덜도 말고 일당십(一當十)만 해 주었으면 하는 바람이다.

즉 한 사람이 열 사람을 당해낸다는 뜻으로, 매우 용감함을 이르는 말인 이 말과 같이 한 사람이 주변의 열 사람에게 내 책을 사보게끔 선전 좀 해달라는 것이다. 기왕이면 다홍치마랬다고 일당백 (一當百)이면 금상첨화일 터다.

그러나 이는 지나친 과욕임을 알고 있다. 출판사와 언론사에서 30년 가까이 일하면서도 친구와 지인들에겐 그 어떤 구독 권유나 부탁을 하지 않았다. 하지만 이번엔 경우가 다르다.

“홍 선생님~ 초판(初版)이 매진돼서 2쇄(刷)를 찍고 있습니다. 정말 대박입니다!” 흥분된 출판사 사장님의 전화를 받고 싶다.

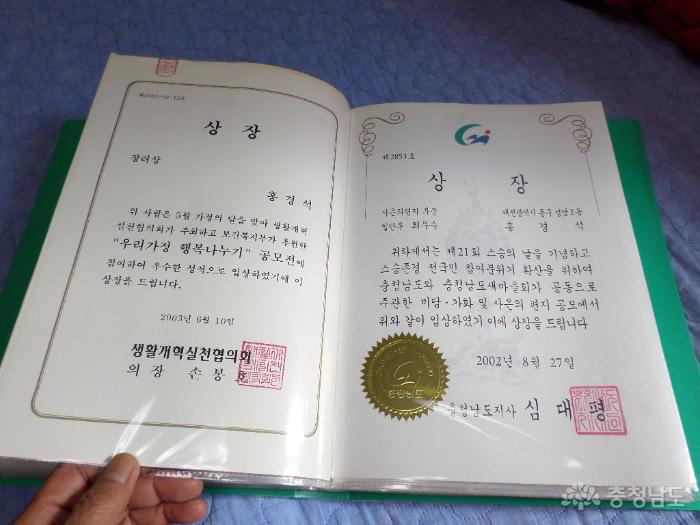

▲ 이러한 상을 그동안 100개도 더 받았습니다.